鈴鹿・四日市・亀山で、歯科・矯正歯科・インプラント・ホワイトニング・各種保険診療のことなら大木歯科医院

鈴鹿インプラント矯正クリニック

鈴鹿インプラント矯正クリニック

三重県鈴鹿市南長太町鎗添2504-2 受付時間 8:30より 診療時間 9:00〜19:30

059-395-1000

059-395-1000

ohkident@mecha.ne.jp

ohkident@mecha.ne.jp

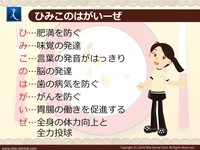

卑弥呼が暮らしていた弥生時代の人たちは玄米やクルミをよく食べていたので、咬む回数は1日約4000回であるのに対し、私たち現代人の食事では1日約600回程度しか咬まないとされています。

そのことからつくられた標語がこの【ひみこのはがいーぜ】です。

咬むことは脳の発達や消化吸収の促進など、身体全体にいい効果を与えてくれます。

食事の時「一口30回で咬む」ことがすすめられていますので、みなさんも噛む習慣をつけましょう!

お口の中には唾液が常にでています。

唾液にはいろんな作用があり、私たちは健康に過ごすためには欠かせません。

唾液は唾液腺というところから出てきて

その唾液腺は耳、顎、舌の下にあります。

これを3大唾液腺といいます。

唾液は約99.5%が水分で、1日に1〜1.5Lも出ています。

その唾液にはさまざまな働きがあります。

①自浄作用:食べかすなどを洗い流す

②抗菌作用:細菌の増殖を抑える

③粘膜保護作用:口の中の粘膜を保護する

④石灰化作用:一度溶けた歯の成分の再石灰化を促す

⑤消化作用:栄養素を細かく分解して食べ物の消化を助ける

⑥緩衝作用:お口の中pHを元の状態の中性に保とうとする

これらの作用によって私たちのお口の中は様々なトラブルから守られています。

唾液をたくさん出すためにはいろんな工夫がありますが

もっとも重要なのはよく噛んで食事をすることです。

唾液が少なくなると様々なトラブルが起こります。

例えば

口臭が強くなる、虫歯ができやすくなる

口内炎ができやすくなる、入れ歯がおちやすくなる などです

唾液の減少の原因は

薬の副作用によるものや、神経障害、精神的な原因など様々ですが

食事で予防することもできます。

これらを防ぐためには

①水分をたくさん取る

体内の水分の量が大切になります

②利尿作用のあるものを控える

例えばコーヒーや紅茶などのカフェイン、お酒のアルコール

そしてタバコのニコチンです。

利尿作用により排泄されることで体内の水分が奪われてしまいます。

③よく噛んで食べよう

これは毎日の食事で工夫できることです!

噛むことで唾液の分泌が促進されます。

1口で30回咬むことが理想ですので、意識してみてください。

他にも口を乾かないようにするために寝る時にはマスクをしたり、

口呼吸にならないように普段の生活でも気を付けましょう。

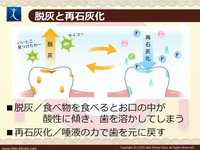

私達は食事をするたびにお口の中で脱灰と再石灰化が行われています。

普段のお口の中はpH7で中性に保たれていますが

食事をすると酸性となります。

脱灰とは 食べ物を食べるとお口の中が酸性となり酸が歯をとかし始めることです

再石灰化とはその溶け始めた歯を唾液の力で元に戻すことです

お口の中で脱灰と再石灰化のサイクルが乱れてしまうことによって

むし歯ができてしまいます。

サイクルが乱れてしまう原因はおやつや食事をダラダラ食べてしまう事です。

だらだら食べることによって、脱灰の時間が長くなり

再石灰化が追いつかなくなってしまうことで歯が溶けた状態になってしまいます。

きちんと時間を決めて食べるようにしましょう!

虫歯ができやすい部位と食習慣には大きな関係があります。

みなさんは間食をどのように摂っていますか??

☆歯と歯の間の虫歯

お砂糖が入った飲み物を日常的に多くとっていませんか?

チョコレートやケーキなどの個体に比べて、液体である糖分入りの飲み物は、歯の間を簡単に通過できるので、歯と歯の間に虫歯ができやすいのではないかと考えられています。

たとえば、ジュース類、缶コーヒー、スポーツドリンクです。

このようなお砂糖の入った飲み物を1日に数回、あるいは少しずつ飲む習慣があると、虫歯になりやすくなってしまいます。

☆歯茎のきわの虫歯

飴やガムを日常的にとっていると歯茎のきわに多く虫歯が見られます。

虫歯の原因として真っ先に思い浮かぶチョコレートやケーキは、その大半飲み込むことで食道へと移動して、口の中に残るのはせいぜい数秒程度です。

しかし、飴は溶けるまで、ガムは吐き出すまでの間、つねに糖分が口の中へ供給し続ける食品です。

☆歯の咬む面の溝にできる虫歯

咬む面の溝にできる虫歯が多い人は、食べる食品に関係なく飲食回数の多さにあります。この虫歯の特徴は、若年者に限定されている点です。

生活リズムや心身の変化によって、食生活が大きく変わる時期なのではえたての永久歯が虫歯になってしまう可能性が高くなります。

食習慣によって虫歯になりやすい場所が違うことがわかります。

自分の食習慣を見直してみましょう!